火事注意。マネするときは自己責任で!

RaspberryPiを複数台起動するときや、モーターやほかの基盤にも別電源が必要だったり、そんなことありますよね。

そんな時、パソコンからまとめて電源取れないかな?と考えてしまいますよね。

そんなわけで、今回はそれを試してみました。

ジャンクPCで部品がそろいます

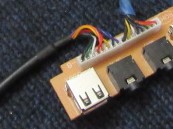

まず、電源を取り出しますが、今回はパソコンの前面パネルのUSBもとりだして使用しました。

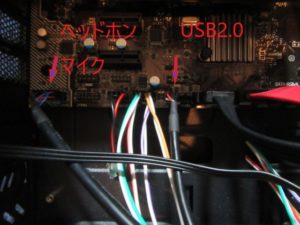

フロントパネルのUSBは、マザーボードに配線されています。

USB3.0は別にマザーボードの電源コネクタの横。基盤右側についていることが多いと思います。

ただ、今回は電源を取るだけなので、USB3.0を壊すのはもったいないです。

もっと古いパソコンから部品をとったほうがいいと思います。

フロントUSB流用で、電源を取ると、

結果としてはこのような感じになります。

ヘッドホン、マイクは不要なので、線を切っています。

どの線をどうつなぐか

パソコンのスイッチ線

パソコンはスイッチを入れてはじめて起動します。

ですのでPC電源をそのままコンセントでつないでも電気は流れません。

スイッチを無効にします。

それには電源についている一番大きなコネクタを見ます。

緑色の線がありますね。これがスイッチの線です。

私の持っている電源では全て緑色でした。

そして電源では他に緑色の線はありませんでしたので、

すぐに発見できると思います。

これを黒のマイナス(GND)と直結すればスイッチが無効になります。

どのGNDと配線しても同じですよ。

電源各線のボルト数

もしかしたらメーカーによって違うことがあるかもしれませんので、参考程度に思ってくださいね。

赤 5V(ラズパイは5Vで起動します)

オレンジ 3.3V

黄色 12V(カー用品や、ラジコンバッテリーの安定充電)

黒 GND

緑 スイッチ

紫は5VSBで常時電源のようなものとの情報がありましたが、今回は使用しないので確認はしていません。

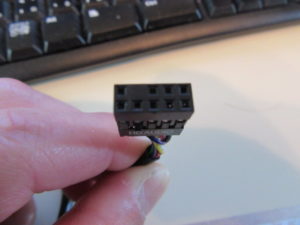

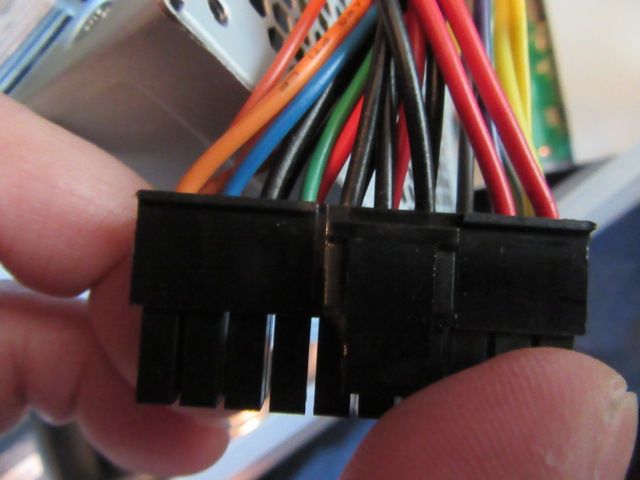

USB側の配線

USBには4本の線があり、両端2本が電源。

真ん中2本がデーター線です。

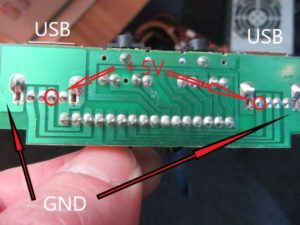

実際の基盤で確認すると

USBが端に2つあります。そして基盤の面積の大きい部分がマイナスです。

ですから、端から数えて真ん中2つ飛ばしたところが、USBの+5Vになります。

後は、基盤を裏返して、線の色を確認して配線すればよいのです。

この時に確認するのはマザーボードのUSBに刺さっていたほうの線ですよ。

※ 見分け方

ヘッドホン、マイク端子

USB3.0端子

USB2.0~USB1.0

1列型と、2列型があります。

配線について

絶縁

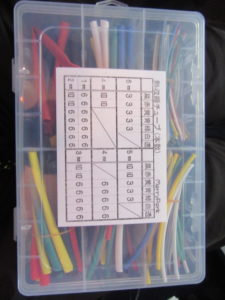

不要になって切った線はショートしないように何かでカバーします。

絶縁テープ

熱収縮チューブ

配線する前に片側の線に通しておいてはんだ付け後にカバーします。

熱でチューブが縮んでフィトします。ヒートガンを使うのが正しいようですが、私はライターで軽くあぶっています。

はんだ付けが苦手

電光ペンチが必要になりますが、キボシ端子を使うのも手です。

線を挟んでつぶします。

こんなものもあります。

普通のプライヤーがあればできます。

配線する線を穴に入れて

プライヤーでがっちりしめればもう絶縁までできちゃいます。

完成状態

5V電源が取れています。

今回はほかの電圧の線もそのままとっておきました。

後々、モーターなどで、ロボでも作りたくなったら別電源が欲しくなるかもしれません。

これでアダプターだらけから解放されます(笑)

※ これだけだと少し電力不足のようです。

+GPIO給電を試してみました。こちらの記事です。

コメント