2025/ 8/18日の記事

こちらは、これから画像生成をやってみたい初めての方向けの記事です。

私がwindowsなので、windowsでの内容になります。

特に、これからはじめたい計画段階の人向けに、

必要なパソコンのスペックなどから書いてきます。

私は、パソコン製作経験はありますが、

画像生成は初めての挑戦です。

知っていることも、迷ったこともありましたので、

その道のりの記録です。

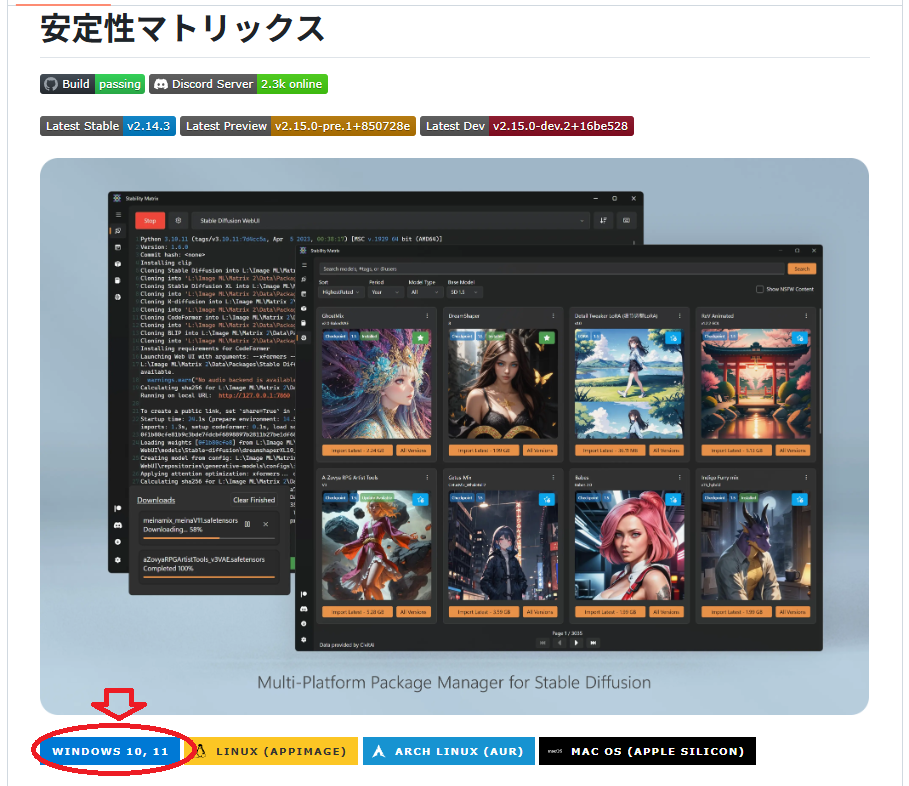

Stability Matorixとは?

いつくかの画像生成アプリをまとめて管理できるランチャーアプリです。

導入する難易度は低く、

zipファイルをダウンロードして解凍。

その中のexeファイルを実行すれば、

必要な依存関係など一括インストールしてくれます。

ダウンロードする場所ですが、Stability Matrixのgithubページにアクセスし、

githubのページ中段に上の画像のようなところがあります。

赤丸のwindows10,11というところをクリックすると

ZIPファイルのダウンロードがはじまります。

ZIPを解凍(すべて展開)すると、中にexeファイルがあります。

これで、すらすらできちゃう人はこの後の記事は不要なんです(笑)

あとは、

かなり詳しく親切な動画です。

動画ではComfyUIをベースにしたStable Diffusionを導入しています。

こちらを導入しておけば、

ForgeをベースにしたStable Diffusionもクリックでインストールし、使用できます。

チェックポイントなどは使いまわしできます。

ComfyUIとForgeは作業画面の構成が違うので、

使い勝手がかなり違います。

用途に合わせて使いわけをするといいです。

もう少し情報がほしい

続きを読む方は、

まずランチャーアプリがピンとこないかもしれません。

マインクラフトランチャーを知りませんか?

違うバージョンのマイクラを一括管理してますよね。

こちらは数種の画像生成アプリを管理できるということです。

絵を描かせるだけならCpilotでも

単純に絵を描かせるだけなら、難しいことをする必要はなくて、

チャットGPTやCopilotに指示すればできるんです。

私も最初はWindows11に搭載のCopilotに絵をかかせてみたんです。

※ CopilotはチャットGPTベースのマイクロソフトのアプリです。

これでもなかなかのものですよね。

AIは商用利用してもいいと言ってますし(笑)

何かやっているところや背景も描いてくれます。

上の画像も描いてもらったものです。

自分でソフトウエアを導入するより優秀な部分もあります。

しかし、「もう少しこうして」などと

指示を重ねると画像が黄色っぽくなったり、

無料版だと今日はもう描けないなどと

制限がかかることもあります。

また、ちょっとした肌の露出もダメだったりします。

お風呂に入っているところや、

水着くらいでもアウトのようです。

これ以上の自由度を求めるならStable Diffusionを使いなさい。

とCopilotは言うんですね。

なんじゃそれ・・・・

まぁやってみますか。

まずパソコンのこと

高性能パソコンが必要?

CopilotなどはAIといってもチャット先のサーバーで演算してくれるので、

GPU(グラフィックボード)のことはあまり意識しなくてもいいんです。

でも、Stable Diffusionをパソコンにインストールするとなると、

自分のパソコンで処理するので、GPUの性能が関係してきます。

パソコンのメモリーも容量が多いほうがいいです。

※メモリーは16G以上はあった方がいいです。

パソコンやマザーボードの説明書で搭載可能メモリー量は確認できます。

GPUなしで絶対動かないのか?というと

そうではなくて、CPUでの作業は可能です。

イラスト数枚くらいで、ぼちぼち使用するなら、

それでもいいと思います。

複雑な加工や、動画までと考えるなら、

処理時間の関係でGPUが必要です。

動画だと、GPUを使用しても数時間かかる処理もあります。

GPUとかよくわからないなぁということであれば、

基準として、ゲーミングPCであれば、

要件を満たしている可能性は高いです。

ただ、一昔前のものでGTX-1650搭載というのがあります。

ゲームは画質を落とすことで対応できても

画像生成には性能不足と思われます。

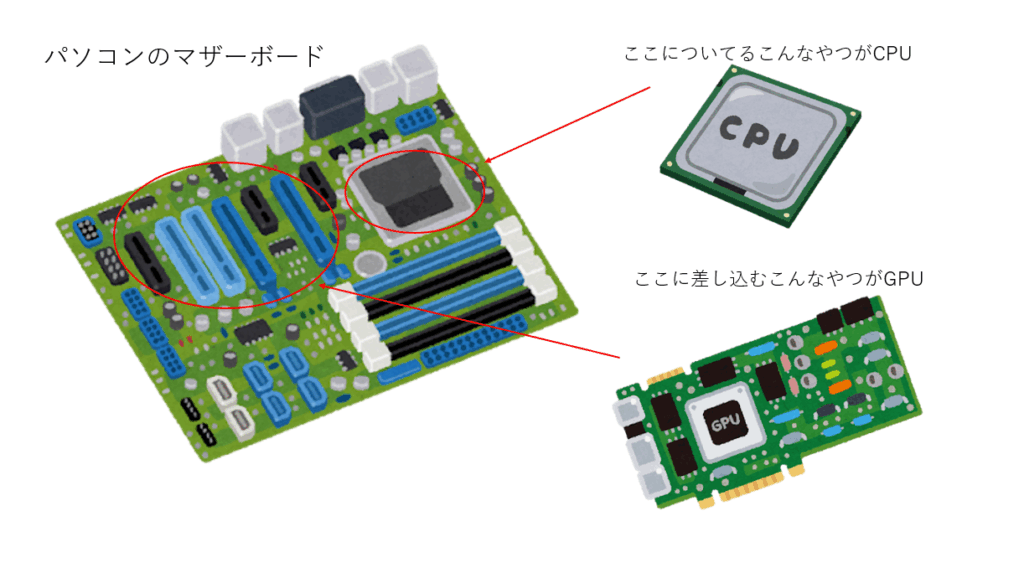

GPU(グラフィックボード)について

パソコンでゲームをやる方でもないと、GPUは気にしてないですよね。

CPUはファン等冷却装置に隠れていて、普段は見えないです。

イラストでCPU位置の右横にあるのが、メモリースロットです。

GPUはマザーボードの中段から下段にあるスロットに刺します。

GPUをセットしたら、モニター出力もGPUからとります。

イラストはずいぶん昔のGPUのイメージで、

今のGPUはファンなどもついていて、イラストよりも大きく、ゴッツイです。

GPUは画像処理に使用するものですが、

演算に使用すればCPUよりも能力が高いんです。

じゃあ導入してみよう!と思った時、

といってもどんなGPUをチョイスするかわかりませんよね。

GPUの製品名でいえば、だいたいRTX-3060以上の性能は欲しいところです。

※(RTXシリーズは、2000番台から始まり、値が大きいものほど新型になります。執筆時点では、5000番台が新型ですね。

そして10の位が、XX50~xx90まであって、値が大きいほど高性能です。

XX60ti や XX70super などは、同番号で、より高い性能があります。)

私はRTX-2070と、少し古いものを使っていますが、

RTX-3060と性能的にはそんなに変わらないので、ギリ使えています。

この辺は、ネット上でベンチマークテストのデータが多数公開されていますので、参考にするといいでしょう。

また、GPUにはメモリーが搭載されています。

マザーボードのメモリーとは別です。

GPUのメモリーは大きいものを選択する必要があります。

具体的には8G以上は必要だと思います。

RTX-XXXXはNvidiaというメーカーの製品ですが、

ほかのメーカーのGPUはどうなの?ですが、

プログラムでGPUを使用するときに、

Nvidiaが開発したCUDAというソフトウエア?(表現が難しい)を使う必要があります。

※CUDAはGPUを演算に使用するときに、

プログラムとの橋渡しをしてくれる感じです。

CUDAをセットしなければ、

GPUがついていても、CPUで演算することになります。

そういったCUDAの関係でNvidiaの製品を使った方が、

インストール、設定時にシンプルでわかりやすいです。

CUDAとは?ウィキのページです。

最近ではAMDのGPUでもCUDAが使用できるようですが、

ひと手間かかるとは思います。

StbilityMatrixだとどうなのかはちょっと情報がなくてわからないです。

一括でセットアップしてくれるのかしら?

だれか教えてくれると嬉しいです。

自分のパソコンにGPUをつけれるの?

ノートパソコンだと、後付けは基本的には無理です。

一部外付けGPUなるものもあるようですが、使い勝手は?です。

デスクトップの場合は、マザーボード次第です。

要は差し込む場所(拡張スロット)があれば取り付けはできます。

拡張スロットにもバージョンはありますが、おそらく下位互換性はあると思います。

しかしGPUは高額で、壊してしまってからでは遅いので、

ネットやショップで調べてから行動に移した方が良いと思います。

メーカー製のスリムタワーやミニPCには拡張スロットはないかもしれません。

それと、GPUは直接PC電源からコネクターを刺すものがほとんどです。

(マザーボードから電気を供給するのではないということ)

電力消費も大きいですから、電源は交換必要かもしれません。

GPUのお値段は、画像生成でぎりぎり使えるもので中古で2~3万くらい。

上を見れば十数万円といったところです。

物理的な交換や取り付けは、メモリーでもGPUでもしっかりハメるだけです。

注意点は、電源をしっかり落として、コンセントも抜くことです。

危ないのは、うまく起動しなくて慌てて電源を入れたまま触ってしまうことです。

ショートしてマザーボードまで壊れることもあります。

取り付けができれば、あとはGPUのドライバーをインストールするだけです。

こちらは自分のGPUの型番からネットで手に入れることができます。

Stable Diffusionてなに?

AIに英単語の羅列(プロンプト)で指示をだして

画像を生成する無料のオープンソフトウエアです。

ランチャーアプリなしで、個別にインストールすることも可能です。

Stability Matrixなしで、個別インストールだと

Stable Diffusionを個別にインストールすると結構手間がかかります。

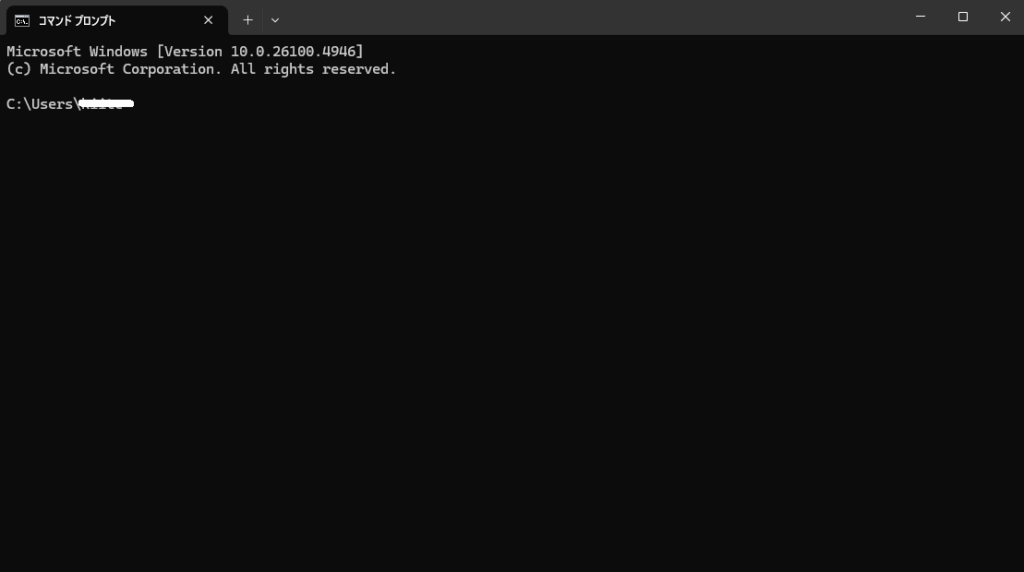

導入にあたり必要なものをさわりだけ書きたいと思います。

Stable Diffusionは、いわゆる無料のフリーソフトです。

コマンドプロント(英語の黒い画面)やGitを使ってインストールします。

git

その関係で、先にgitをパソコンにインストールする必要があります。

GitHubとは?ウィキのページです。

githubでは有志のプログラマーの方々が、

無償でプログラムを公開してくれています。

それらを、ダウンロードするには、

自分のパソコンにもgitのアプリをインストールする必要があります。

公式ページにはインストーラーがあり、

Git for Windows/x64とあるのでダウンロード。

インストーラーを実行するだけです。

※Stability Matrixを使用してもgitは使う場面もあるかもしれません。

インストールしておいてもいいと思います。

Python

Stable DiffusionではPython3.10を使います。

Pythonはプログラミング言語で、

バージョン指定してインストールする必要があります。

Pythonとは?ウィキのページです。

ここではインストールについては割愛します。

知識として、

Pythonは環境変数にパスを通さなければいけない。

コマンドプロントで、pipというものを使用して依存関係をインストールする。

venvという仮想環境内で作業する。

といった言葉が出てきます。

CUDA

こちらはNvidiaのページでダウンロードできます。

開発者としてログインできるようにIDを作らなければいけません。

バージョンがたくさんあるので、プログラムや、自分のGPUに合わせたバージョンを選択する必要があります。

そのためには別途Nvidiaのページにある表などを見る必要があります。

こちらも環境変数にパスを通さなければいけません。

※環境変数は、パソコンの設定から、

システム→システムの詳細設定と進むと変更することができます。

詳しいやり方は割愛します。

わからなければ

導入の環境構築には、少し知識が必要になります。

それこそ、チャットGPTやCopilotに聞いてみてもいいです。

ただ、必ずしも最新の情報ではないので注意が必要です。

個別インストールは他にも色々面倒な手順なんかがあったりします。

興味があればやってみるといいですが、

いつまでたってもイラストにたどり着かない可能性もあります。

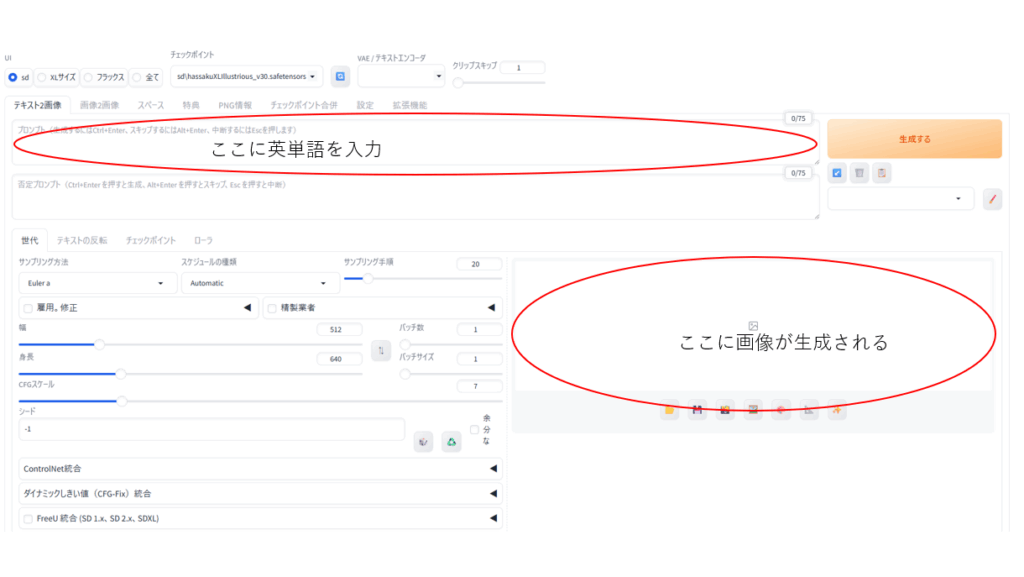

Stable Diffusionの基本操作

基本の使用方法は、英単語の羅列(プロンプト)で指示を出す方式です。

具体的には英単語を「,」で区切って書き込みます。

そして、実行すると指示した画像が生成できるというものなんです。

プロンプトの例

1girl, blush, black hair, long hair, bangs, black eyes,……….

と、こんな感じで出力されます。

作業画面はこんな感じです。

Stable Diffusionは何種類かある

StableDiffusionにはベースにしているバージョンがあります。

その種類は

- AUTOMATIC1111

- Forge

- ComfyUI

があります。

AUTOMATIC1111

先ほどの作業画面の画像で作業ができるStable Diffusionです。

画像生成自体はできましたが、

現在は開発が止まっているものも多いです。

私は最初にこのタイプをインストールしましたが、

拡張機能を入れる時に、機能ごとに必要な依存関係のバージョンが合わなくて、

ちゃんと動きませんでした。

開発が止まっている部分がバージョンに対応していないのが原因でしょう。

Forge

AUTOMATIC1111と同じ画面で作業ができます。

AUTOMATIC1111ではなかった新機能もあります。

拡張機能については、AUTOMATIC1111のものは、

使えるものと、使えないものがあります。

2025年現在で、今までの画面構成で作業するなら、

このバージョンかと思います。

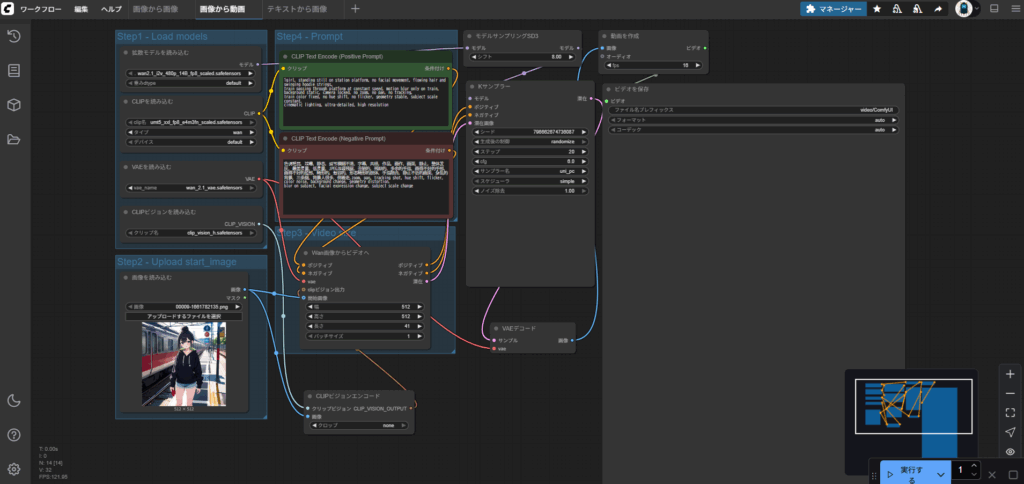

ComfyUI

こちらは今までと全く違う作業画面です。

いろいろな機能(画像読み込み、タグ読み込み、画像保存、等々)

を個別にもったNodeというボックスを連結させて使用します。

使用目的にあわせたマシンを組み上げるような使い方をします。

今後主流になるのかな?と思います。

作業画面はこんな感じです。

基本用語とざっくりとした仕組み

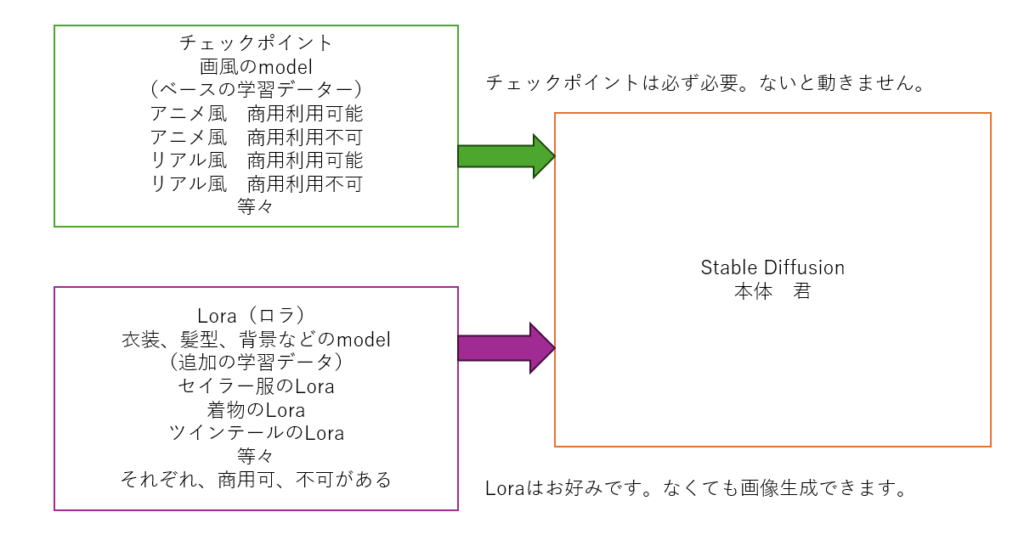

チェックポイントとLora(ロラ)

Stable Diffusion自体は運転手の乗っていない車みたいなもので、

学習データーはもっていません。

学習データーは別途ダウンロードする必要があります。

猛者は学習データーを自作する方もおられるようです。

学習データは基本のものと、追加学習用と2種類あります。

基本のものを、チェックポイントという。

追加学習用を、Lora(ロラ)という。

実際のmodelには例えば、99mix…といったような名前がついています。

商用利用可能かどうかはそれぞれのmodelの詳細を読まなければいけません。

また、最初は商用可でも後々不可になる場合もあるようです。

こういった学習modelをどこで手に入れるかというと、

一般的には CIVIT AIで手に入れることが多いようです。

タグ

プロンプト(英単語の羅列)で画像を生成すると、

画像にプロンプトのデーターがくっついてきます。

ちょっと表現が変かもしれないですけど、

画像から、プロンプトを再現することができます。

(元のプロンプトとは全く同じではない場合もある)

その単語データーをタグといいます。

タグを画像生成画面に送信して、似た画像を生成したり、

タグを学習データーにしてLoraを自作したりといった使い方をします。

実際にStability Matrixを試してみる

もう本当に、

の通りにやっていただければ大丈夫。

わからなければ動画を止めて何度も確認すればできると思います。

私は少し補足だけします。

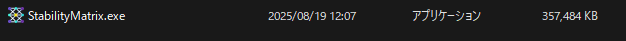

StabilityMatrix.exe

exe実行前

ダウンロードしたzipファイルを解凍(すべて展開する)すると、

中にこのようなファイルがあります。

これを、コピー、ペーストして好きな場所で実行するわけですが、

注意点があります。

このexeファイルは普通と少し違い、アプリの起動にも使用します。

起動するには、Stability Matrixが入っているファイルと

同じ場所にexeファイルがないといけません。

最初からStability Matrixをインストールしたい場所で

exeファイルを実行するのがいいでしょう。

実行するとDataというフォルダが自動生成され、

その中にStability Matrixが収納されています。

同じフォルダ内にDataというファイルがないか確認してからがいいと思います。

場所は必ずしもCドライブじゃなくてもよくて、

Dドライブでも動きます。

プログラムの容量はかなり大きいです。

Cドライブの容量が心配なら、最初からDドライブとかのほうがいいでしょう。

私の場合はDドライブ直下にStabilityMatrixというフォルダをつくり、

そのなかでexeを実行しました。

そして、デスクトップにStability Matrixのショートカットを作ると便利です。

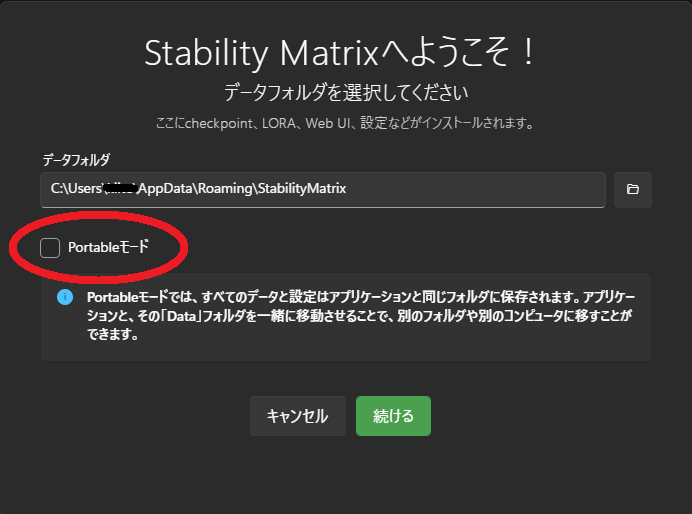

StabilityMatrixファイルの移動について

exeファイルを実行した時ですが、

このような画面で、赤丸のPortableモードの選択があります。

チェックして問題ないのです。

しかし丸ごと移動はできませんでした。

説明には別のフォルダに移動させることができるとありますが、

実際には移動させると動きません。

私の場合フリーズして移動すらできませんでした。

ファイル容量が大きいのも一因かもしれませんが、

プログラムの内に、保存先や読込先のショートカットがあるんです。

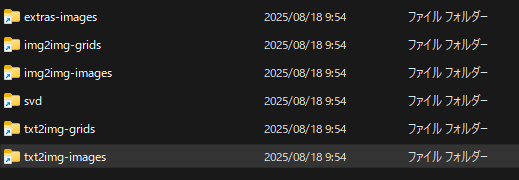

この矢印がショートカットアイコンです。

Stability Matrixを移動させると、

このショートカットの場所は移動前の場所を指すので、

うまく起動しないんだと思います。

一つひとつ手動で修正するのは至難の業なので、移動させないほうがいいです。

あきらめて新たにインストールしたほうが早いです。

再インストールでCIVIT AIのAPIキーは?

動画の中で説明があったと思いますが、

Stability MatrixはCIVIT AIと連携することができます。

その際CIVIT AIのAPIキーが必要なんですが、

再インストールで無効になるかと思いきや、

何もしなくてもそのまま有効になっていました。

ComfyUIのテンプレート

最初は自分でNodeを組むのは難しいです。

それで、テンプレートを使えば、必要なNodeがセットされたワークフローが開きます。

動画でもちらっとテンプレートの選択画面がでてきて、

同じものを使用したいと思いテンプレートを開くが、

ないぞ?となります。

テンプレートはどんどん増えているみたいです。

中には有料のものもあるようです。

下の方にスクロールしてみてください。

動画と同じもの、無料のものも見つかると思います。

Forgeも入れたい

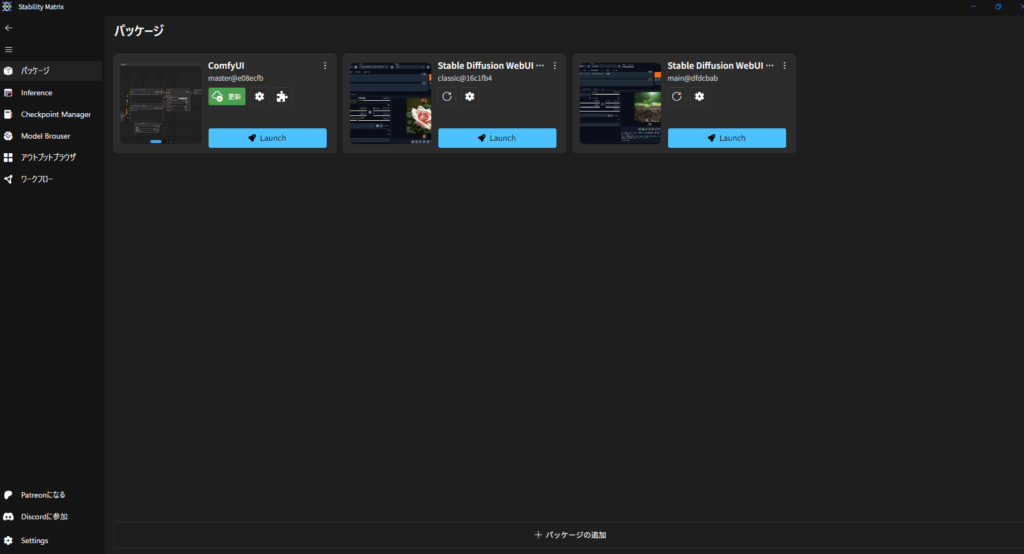

Stability Matrixを起動すると、このような画面になります。

インストールされているパッケージが表示されています。

Launchをクリックで起動できます。

パッケージを追加するには、

場面一番したのパッケージの追加をクリック

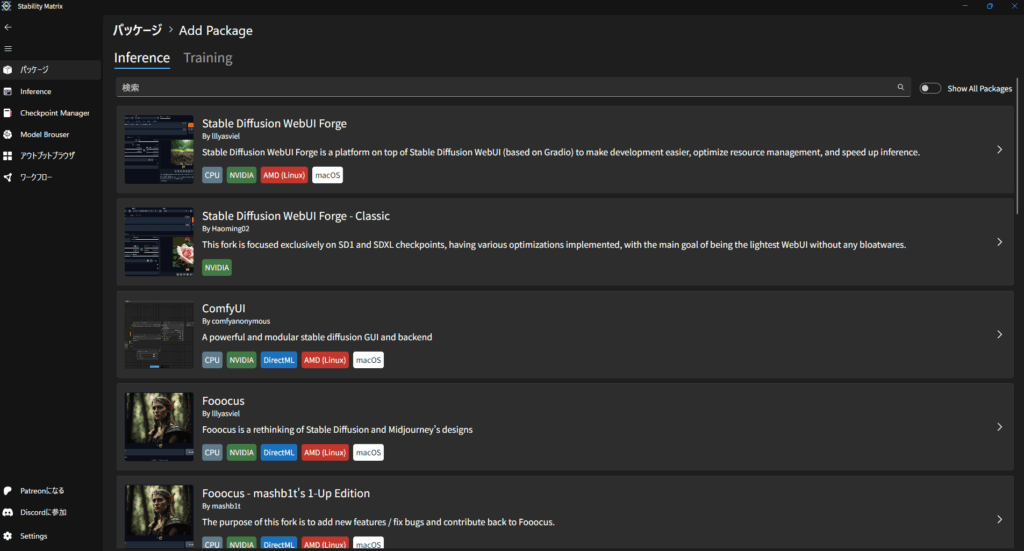

このような画面になります。

好きなものをクリックしてインストールできます。

チェックポイントやLoraは使いまわしができるので、

とりあえずパッケージだけで試すことができます。

上の画像にはForgeとForge-classicがあります。

私はまだ実験段階ですが、

Forge-classic はAutomatic1111の拡張機能を使うため。

Forge はForgeの新機能を使うため。

と使い分けています。

補足

これらの情報はどんどん古くなります。

半年前の情報でも、あれ?少し違うな・・

となります。

私のブログ以外でも、試したいことは出てくると思います。

もしうまくいかなくても、情報アップ時はできていたんだと思います。

たぶん。

色々試すなら、今動いているものは壊さないようにするといいですね。

参考になれば幸いです。